经方症状反应系列--目赤 (整理小组名单:王祥君 武倩)

1.对目赤的认识

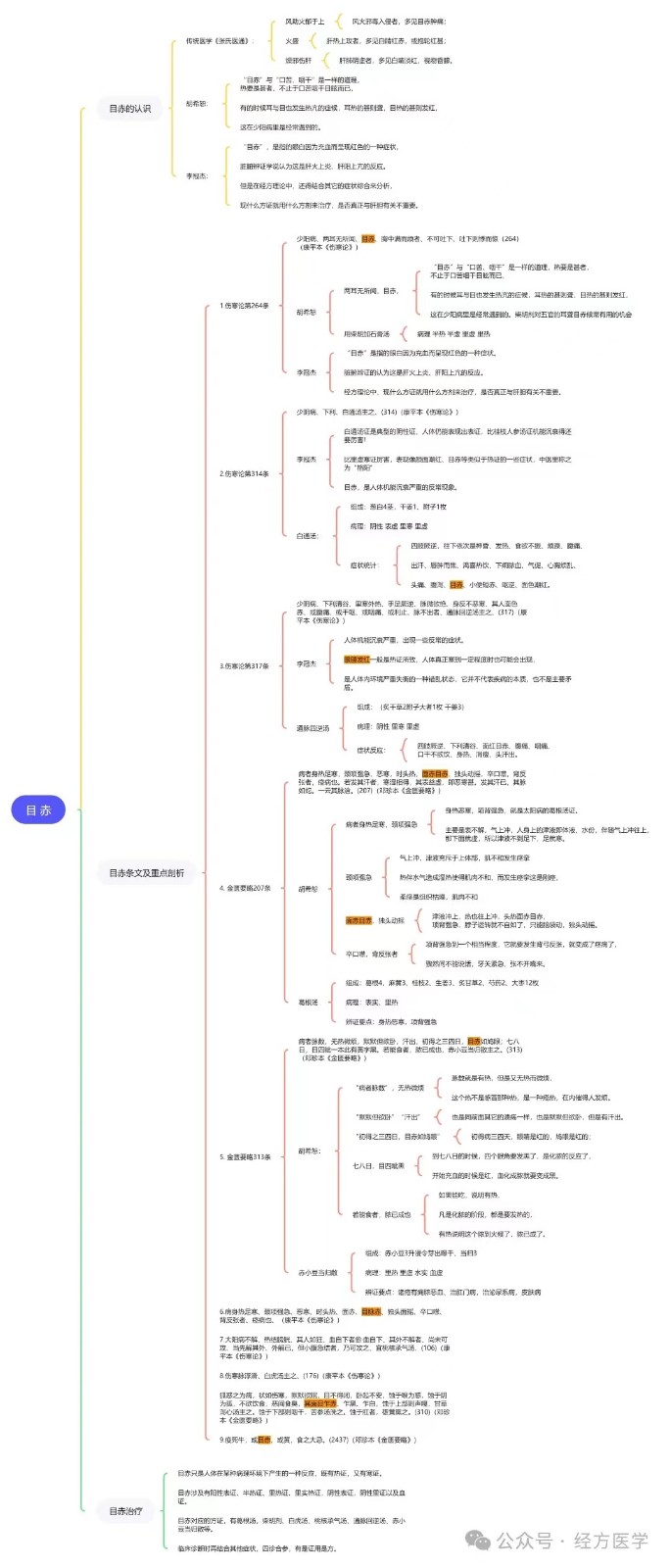

Ø传统医学:《张氏医通》卷八:“目赤有三:一曰风助火郁于上;二曰火盛;三曰燥邪伤肝。”一般因于风火邪毒入侵者,多见目赤肿痛;肝热上攻者,多见白睛红赤,或抱轮红甚;肝肺阴虚者,多见白睛淡红,视物昏朦。宜结合眼部及全身病情辨证论治。

Ø胡希恕:“目赤”,与“口苦、咽干”是一样的道理,热要是甚者,不止于口苦咽干目眩而已,有的时候耳与目也发生热亢的症候,耳热的甚则聋,目热的甚则发红,这在少阳病里是经常遇到的。

Ø李冠杰:“目赤”,是指的眼白因为充血而呈现红色的一种症状,脏腑辨证学说认为这是肝火上炎、肝阳上亢的反应。但是在经方理论中,还得结合其它的症状综合来分析,现什么方证就用什么方剂来治疗,是否真正与肝胆有关不重要。

2.有关目赤的经方原典条文

康平本《伤寒论》:

病者身热足寒、颈项强急、恶寒、时头热、面赤、目脉赤、独头面摇、卒口噤、背反张者、痉病也、

大阳病不解、热结膀胱、其人如狂、血自下者愈·血自下、其外不解者、尚未可攻、当先解其外、外解已,但小腹急结者,乃可攻之、宜桃核承气汤、(106)

伤寒脉浮滑、白虎汤主之、(176)

少阳病、两耳无所闻、目赤、胸中满而烦者、不可吐下、吐下则悸而惊、(264)

少阴病、下利、白通汤主之、(314)

少阴病、下利清谷、里寒外热、手足厥逆、脉微欲绝、身反不恶寒、其人面色赤、或腹痛、或干呕、或咽痛、或利止、脉不出者、通脉回逆汤主之、(317)

邓珍本《金匮要略》:

病者身热足寒,颈项强急,恶寒,时头热,面赤目赤,独头动摇,卒口噤,背反张者,痉病也。若发其汗者,寒湿相得,其表益虚,即恶寒甚。发其汗已,其脉如蛇。一云其脉浛。(207)

狐惑之为病,状如伤寒,默默欲眠,目不得闭,卧起不安,蚀于喉为惑,蚀于阴为狐,不欲饮食,恶闻食臭,其面目乍赤、乍黑、乍白,蚀于上部则声嘎,甘草泻心汤主之。蚀于下部则咽干,苦参汤洗之。蚀于肛者,雄黄熏之。(310)

病者脉数,无热微烦,默默但欲卧,汗出,初得之三四日,目赤如鸠眼;七八日,目四眦一本此有黄字黑。若能食者,脓已成也,赤小豆当归散主之。(313)

疫死牛,或目赤,或黄,食之大忌。(2437)

3.重点条文剖析

少阳病、两耳无所闻、目赤、胸中满而烦者、不可吐下、吐下则悸而惊、(264)

(康平本《伤寒论》)

胡希恕:两耳无所闻,目赤,这与“口苦、咽干”是一样的道理。热要是甚者,不止于“口苦、咽干、目眩”而已,有的时候耳和目也都发生一种热亢的症候。耳热的甚就聋,目热的甚就发红。所以这在少阳病里头经常遭遇。一般是口苦、咽干、目眩;甚者有的时候耳聋、目赤。所以柴胡剂对五官的这种症候常有用的机会,尤其这个耳聋目赤啊,大概这一种的,我们都应该用柴胡加石膏这一种法子好。

李冠杰:“目赤”,是指的眼白因为充血而呈现红色的一种症状。搞脏腑辨证的认为这是肝火上炎、肝阳上亢的反应。但是在经方理论中,还得结合其它的症状综合来分析,现什么方证就用什么方剂来治疗,是否真正与肝胆有关不重要。

少阴病、下利、白通汤主之、(314)

(康平本《伤寒论》)

李冠杰:这个白通汤证是典型的阴性证,它比桂枝人参汤证机能沉衰得还要厉害!在这种情况下人体仍能表现出表证的一些症状反应,就常常会表现出来中医里称之为“格阳”的一些特殊症状反应,比如里虚寒证厉害,但又表现为像颜面潮红、目赤等类似于热证的一些症状,这应该视为人体机能沉衰到比较严重的程度,而表现出来的一种反常现象。

白通汤方证主要的症状统计:四肢厥逆,往下依次是神昏、发热、食欲不振、烦躁、腹痛、出汗、唇肿而焦、渴喜热饮、下痢脓血、气促、心胸烦乱、头痛、腹泻、目赤、小便短赤、呕逆、面色潮红。

少阴病、下利清谷、里寒外热、手足厥逆、脉微欲绝、身反不恶寒、其人面色赤、或腹痛、或干呕、或咽痛、或利止、脉不出者、通脉回逆汤主之、(317)(康平本《伤寒论》)

李冠杰:通脉四逆汤证实际上就是四逆汤证的一种重症。因为人体的机能沉衰得严重,所以有时候会出现一些反常的症状,比如把条文论述和实际临床统计集中到一起来看,临床中会见到“目赤”。

一般像眼睛发红这类的都认为是热证所致,但是当人体真正寒到一定程度时也可能会出现,它另有原因;像“咽痛”、“反不恶寒”,或者“面色赤”这类的,中医叫“格阳”。

从这儿可以看出,这时的人体确确实实存在一定的热象,特别是“反不恶寒”,但是这种反常的症状反应,实际上是在人体内环境严重失衡的状态下表现出来的一种错乱状态,它并不代表疾病的本质,也不是主要矛盾。

通脉四逆汤证主要的症状反应:四肢厥逆、下利清谷、面红目赤、腹痛、咽痛、口干不欲饮、身热、消瘦、头汗出。

病者身热足寒,颈项强急,恶寒,时头热,面赤目赤,独头动摇,卒口噤,背反张者,痉病也。若发其汗者,寒湿相得,其表益虚,即恶寒甚。发其汗已,其脉如蛇。一云其脉浛。(207)(邓珍本《金匮要略》)

胡希恕:这个患者身热恶寒,项背强急,一看就知道是葛根汤证,就是太阳病的葛根汤证。

发热恶寒,颈项强急,这也是太阳表证,这里讲的是刚痉,刚痉是以葛根汤证出现的。

主要是表不解,气上冲。气上冲,人身上的津液即体液、水份,它也就伴气上冲往上来,那下面就虚,所以津液不到足下,足就寒。上冲,津液往上来,上部特别充实,颈项也强急,这个葛根汤的项背强,就是这个津液充斥于上体部,那么既是强急,也是发痉挛,也是肌不和,咱们说葛根解肌嘛。

葛根的肌不和跟柔痉肌不和是两种,那种肌不和是由于组织枯燥,而有热;这个热是有的,由于水气太多,湿热这么两种东西,也能使得肌肉不和,而发生痉挛,这刚痉是这么一种情况。

所以说这个津液冲上,头热面赤目赤,往上冲嘛,热也往上冲,津液也是这样,项背强急,脖子运转就不自如了,只能脑袋动,独头动摇。

如果项背强急到一个相当程度,它就要发生背弓反张,就变成了痉病了,骤然间口噤,口噤就是不能说话,牙关紧急,张不开嘴来,这么一个口噤。背反张,后背反张,张指弓说的,弓本来是反张往后,两头往后反张,就是说往后抽,小孩抽就这样,大家都看到过,这就是痉病,就是说葛根汤证的刚痉的意思的一段话。这后头参考刚痉的葛根汤证更清楚了。

这一段说太阳病,项背强急,无汗发热,恶寒是葛根汤证,一痉的时候,就要会口噤、头痛、背反张,就是痉病了,没有以前的,只是项背强急,咱们说头项强痛太阳病,指的是颈向后头说的,如果强更进展的话,到相当程度,就牵连到背,那时候脑袋能动,项颈不能动,所以独头动摇,再达到一个相当程度,就要口噤背反张了,痉就要发生了。他这个是由太阳病发痉的过程写的,这一段说的是刚痉。

病者脉数,无热微烦,默默但欲卧,汗出,初得之三四日,目赤如鸠眼;七八日,目四眦一本此有黄字黑。若能食者,脓已成也,赤小豆当归散主之。(313)(邓珍本《金匮要略》)

胡希恕:上面说面目乍赤、乍黑就指这个说的,那么这个溃疡化脓与不化脓时候,现于面部时是两种不同的颜色,或者更不同。

“病者脉数”,脉数就是有热了,但是又无热而微烦,所以这个热不是感冒那种热,是一种疮热,在内,催得人发烦。

“默默但欲卧”,也是同前面其它的溃疡一样,也是默默但欲卧,但是有汗出。

“初得之三四日,目赤如鸠眼”,初得病三四天,眼睛是红的,鸠眼是红的;到七八日的时候,四个眼角要发黑了,是化脓的反应了,这个血也开始充血的时候就是红,血化成脓了,它就要变成黑的了。

这个时候如果能吃,能吃说明有热,凡是化脓的阶段,无论哪个地方有疮疡,都是要发热的,能吃说明有热,有热说明这个脓到火候了,脓已成了。这个用赤小豆当归散主之。

赤小豆这个药,也是排痈脓的药物,这个药很好,所以我们在治泌尿系感染,有病人如果溃疡稍微厉害一点儿的,加点赤小豆,就好使,同时也去湿热。

能够在这个地方排痈脓,在旁处也可以排痈脓啊,不要就限定在眼睛箕角,眼睛箕角的痈脓它能治,旁处的痈脓就不能治了。所以读书不要局限,这两药所起的作用,哪儿有痈脓用它都可以的。只是症候得对头,不对头不行。

只是有痈脓的事实,没有其它的症候合乎赤小豆当归散是没有用的。

4.目赤症状条文分析与总结

① “目赤”涉及的条文有《伤寒论》第264条、《金匮要略》第207、313条,第2437条(可忽略);

② 临床当中有此症状反应但未在条文中列出的,还有《伤寒论》第106、176、314、317条(是否准确,可商榷探讨)。

③ “目脉赤”涉及的条文有《伤寒论•辨大阳病痉湿暍》一条,《金匮要略》第207条与此相同,推测“目脉赤”是抄写错误,目脉赤就是目赤之意。

④ “目赤”,按照脏腑辨证学说,认为多是肝火上炎、肝阳上亢的反应。按照胡老经方体系与李老的病理辨证逻辑,目赤只是人体在某种病理环境下产生的一种反应,既有热证,又有寒证。通过上述条文分析,可以看出,目赤涉及阳性表证、半热证、里热证、里实热证,阴性表证,阴性里证以及血证。

⑤ 目赤对应的方证,有葛根汤,柴胡剂、白虎汤、桃核承气汤、通脉回逆汤、赤小豆当归散等。临床诊断时再结合其他症状,四诊合参,有是证用是方。

特别声明:

1、本站属于非营利性网站,如涉及版权和名誉问题,请及时与本站联系,我们将及时做相应处理;

2、欢迎各位网友光临阅览,文明上网,依法守规,IP可查。

3、本文内容来源网络,只代表作者个人观点,不代表本站观点,仅供大家学习参考;。